„Förderung der Zivilcourage gerichtlicher Organe auf allen Ebenen“

NACHDENKEN. Seit 2016 besuchen angehende Richter:innen und Staatsanwält:innen verpflichtend das „Curriculum Justiz- und Zeitgeschichte“. Dominierendes Thema dieser 6-tägigen Fortbildungsveranstaltung ist die Bewusstseinsbildung in Sachen Nationalsozialismus und österreichischer Nachkriegsjustiz.

Dr. Oliver Scheiber

„Die Richter sind unter uns“ schrieb der 22-jährige Journalist Oscar Bronner in der Zeitschrift „Forum“, Sonderheft Wien, Herbst 1965. Die Richter, die er meinte, waren allesamt ausgewiesene und teilweise ranghohe Nationalsozialisten, die unbehelligt im Justizapparat der Nachkriegsrepublik Österreich arbeiteten. Bronner, später Gründer von „Profil“, „Trend“ und „Standard“, blieb am Ball. In der Novemberausgabe des „Forum“ legte er nach: „Die Richter bleiben unter uns.“ Als wäre nichts gewesen stand eine Reihe teils prominenter Rechtsrepräsentanten des „3. Reichs“ weiterhin als Strafrichter oder leitende Beamte im Dienste des neuen Staates. Oscar Bronner forderte die Außerdienststellung einer Reihe von ihm namentlich angeführter Personen. Der damalige Justizminister Christian Broda replizierte auf den jungen Störenfried mit der Feststellung, man müsse bezüglich der NS-Vergangenheit juristisch einen Schluss strich ziehen. Während in Deutschland bereits ab den 1960-er-Jahren Richter mit NS-Vergangenheit frühzeitig pensioniert wurden, verblieben belastete Richter in Österreich im Dienst.

Wachsendes Bewusstsein

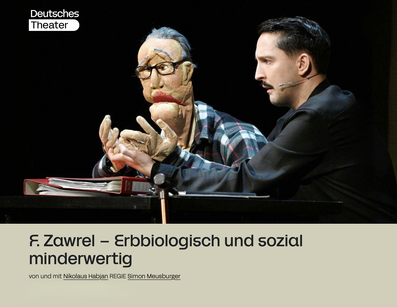

„In den letzten Jahren spüre ich, dass die jungen Richter:innen und Staatsanwält:innen schockiert und nachdenklich auf diese Tatsachen reagieren“ sagt Oliver Scheiber, der 2009 gemeinsam mit der Historikerin Claudia Kuretsidis-Haider und dem Historiker Winfried R. Garscha das „Curriculum Zeitgeschichte“ begründete. Scheiber, Vorsteher des Bezirksgerichts Meidling, ehemals Mitglied des Kabinetts von Justizministerin Berger, freut sich jedenfalls, dass die Inhalte des seit 2016 obligaten Ausbildungsmoduls mit großem Ernst aufgenommen werden – von der Aufarbeitung des Rechtssystems im Nationalsozialismus und die Ahndung der Verbrechen in dieser Zeit bis zu Exkursionen an die Gedenkstätten Mauthausen, Gusen, Steinhof, Gräber der Kinder am Spiegelgrund oder Hartheim (Euthanasie- Klinik, in der täglich 1.000 Personen ermordet wurden). Scheiber verweist darauf, dass sich der österreichische Umgang mit dem Nationalsozialismus erst innerhalb der letzten 25 Jahre verändert habe: „Vor allem die Justizminister Nikolaus Michalek, Maria Berger und Wolfgang Brandstetter organisierten Symposien und Seminare unter dem Titel ‚Justiz und Zeitgeschichte‘. Davor herrschte weitgehendes Verschweigen. Das Treiben der „immer- noch“-Nazi-Richter und Nazi-Beamten wurde jahrzehntelang toleriert. Erst in den Neunzigerjahren gab es ein Machtwort des da maligen Justizministers Nikolaus Michalek – für die Anklage gegen den zwar berüchtigten, im gesellschaftlichen Leben jedoch geradezu hofierten Gerichtspsychiater Heinrich Gross, der für zahllose Kindermorde in der NS-Zeit verantwortlich war. Mit wacher Aufmerksamkeit wird das Thema Gross im Programm des „Curriculums“ 2026 behandelt. Das Theater stück „F. Zawrel – Erbbiologisch und sozial minderwertig“ beschreibt das tragische Leben des Friedrich Zawrel, der in problematischen Verhältnissen aufwächst und im Spiegelgrund, in der „Kinderfachabteilung“ des Deutschen Reichs, vom Anstaltsarzt Dr. Heinrich Gross als „erbbiologisch und sozial minderwertig“ eingestuft wird. Es gelingt Zawrel, aus der Anstalt zu fliehen. Doch im Lauf der Jahre begegneten er ehemaligen Erzieher:innen, Pfleger:innen, Ärztinnen, und Ärzten, die ihn in der Euthanasieklinik gepeinigt und nach dem Krieg in den Bereichen Justiz und Medizin ihren Platz gefunden hatten. 1975 trifft Zawrel den ehemaligen NS-Arzt Gross, der in der Zwischenzeit unter dem Schutz des Bundes Sozialistischer Akademiker als Gerichtsgutachter und Leiter des Ludwig-Boltzmann-Institutes zur Erforschung der Missbildungen im Nervensystem Karriere machen konnte. Die Begegnung endet damit, dass Gross den missliebigen Zeugen im Gefängnis verschwinden lässt. In einem Gerichts gutachten diffamiert Gross den wegen Diebstahl angeklagten Zawrel als „gefühlskalten Wiederholungstäter“. Zawrel kommt nur davon, weil der Prozess gegen den NS-Arzt Gross wegen „Demenz“ des An geklagten endet.

Latente Menschenverachtung

Obwohl sich Scheiber über den Bewusstseinsruck des Justiznachwuchses freut, macht er sich keine Illusionen über ein generelles Umdenken in der Gesellschaft. Die Geschichte drohe Österreich immer wieder einzuholen, Beispiele seien die Polizeiaktion am Peršmanhof vom Sommer 2025 oder der Skandal rund um die Zeitschrift „Aula“. In einem dort 2016 publizierten Text waren KZ-Häftlinge als „Massenmörder“ und „Landplage“ bezeichnet worden. Scheiber: „Die Grazer Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren mit der Begründung ein, es sei ‚nachvollziehbar‘, dass die 1945 befreiten Häftlinge aus dem KZ Mauthausen eine ‚Belästigung‘ für die Bevölkerung darstellten. Außerdem hätten sich unter den KZ-Häftlingen ‚Rechtsbrecher‘ befunden.“ Immerhin reagierte der damals zuständige Sektionschef im Justizministerium mit der Bezeichnung „grobe Fehlleistung“ auf die Verfahrenseinstellung. Die Begründung sei „unfassbar und in sich menschenverachtend“ gewesen.

Curriculum im internationalen

Vergleich herzeigbar In Österreich vermisst Oliver Scheiber weiterhin eine in anderen EU-Staaten übliche Justizakademie mit didaktischen Standards und einheitlichen Aus- und Fortbildungsstrategien für die Justiz. Mit dem Zeitgeschichte-Curriculum und der Auseinandersetzung mit der Geschichte habe Österreich dennoch eine internationale Vorreiterrolle übernommen. Auf der Vortragendenliste stehen neben Jurist:innen auch Historiker:innen, Politikwissenschafter:innen, Expert:innen aus dem Bereich Öffentliches Recht und auch Korruptionsspezialisten wie Walter Geyer, der erste Leiter der WKStA. Die Fortbildungskurse beschäftigen sich auch mit der Entwicklung der Wirtschaftskriminalität, mit Minderheitenrechten sowie mit Flucht und Migration. Scheiber: „Die Inhalte werden sehr interessiert aufgenommen. Bei der Nationalsozialismus-Thematik sehen wir, dass der zeitliche Abstand der heutigen Teilnehmer:innen so groß ist, dass man ein Er schrecken insbesondere über die Gleichgültigkeit der Nichtaufarbeitung in den 60-er-Jahren spürt. Unser Ziel ist jedenfalls die Förderung der Zivilcourage gerichtlicher Organe auf allen Ebenen.“

Fallweise werden Exkursionen und Seminare für allgemeine Mitarbeiter:innen der Justiz (Kanzleidienst, Richter:innen, Strafvollzug) angeboten.

Hier ein Bild des Besuches in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen 2023.